在无孔不入的空气污染面前,我们是如何失去趋利避害本能的?

物理吸附:滤网净化器/竹炭包/硅藻泥类产品

只是吸附有害气体并非真正去除,吸附饱和后再次挥发导致二次污染,不停更换耗材费神又费钱

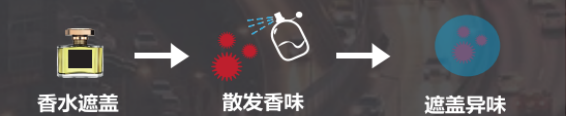

遮盖异味:果皮、香水类产品

遮盖异味显然是掩耳盗铃,尤其是香水(大多是化学香料),大量芳香族苯环化合物聚集在室内车内,其中有不少致癌物二次污染,毒上加毒

化学分解:酒精、消毒液、次氯酸、臭氧类产品

该类产品的强氧化作用在抗菌杀毒时效果显著,但有刺激性有毒害,须严格限时限量使用,人须回避,加速物品褪色老化,而且作用时间仅以分钟计,不能长期持续的作用

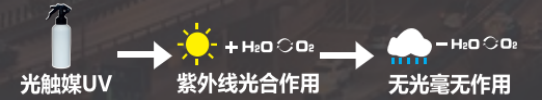

催化分解:各类光触媒、生物酶产品

使用条件比较苛刻,光照(无光、弱光)影响光触媒效果;环境温湿度、微生物繁殖甚至灰尘等都会严重降低生物酶的催化效果,当下的这类主流明星产品很大程度上是心理安慰

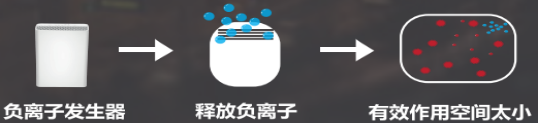

“假”负离子:人工负离子发生器

通过高压电晕电离空气释放成百上千万负离子,但那只是在出风口2~30厘米,在空气高污染环境里负离子存活时间以秒计迁移距离以厘米计,巴掌大的人工负离子发生器能解决啥问题?只是炒作概念,且伴有臭氧毒害与高压漏电等风险,还严重影响附近电子设备的正常使用

从以上分析对比可以看出,根本原因在于市面主流的室内车内空气治理产品的低效能与高成本,无论是普罗大众还是政府、科研机构都难以真正解决我们所面临的室内车内空气污染的严重性问题,只有选择“视而不见”!